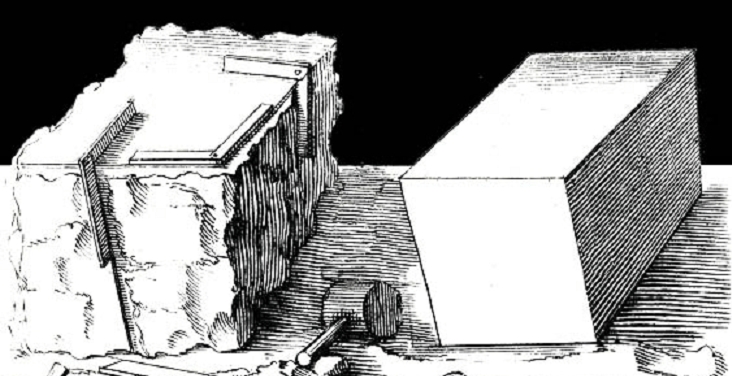

Pour ma seconde planche au grade de compagnon, j’ai choisi de travailler sur le symbole de la Pierre. Et oui mes frères une énième planche sur la Pierre…. Mais vous conviendrez et m’accorderait que le choix de ce symbole est bien la quintessence de notre chemin initiatique. En effet, la symbolique très forte, qui nous vient comme vous le savez le de la maçonnerie opérative, celle des constructeurs de cathédrales. Pour une maçonnerie spéculative, celle de la construction de notre temple intérieur et celle du temple universel. La transformation de soi a été pour ma part une des raisons majeures de mon entrée dans notre ordre. Je suppose que c’est le cas pour nombre d’entre vous.

Cette mutation est celle qui me permet aujourd’hui de voir sous un prisme différent le monde tel qui nous est offert, au regard de celui qui me semble plus juste.

C’est par l’invitation à l’introspection de VITRIOL et en suivant l’injonction de Socrate qui drapé dans sa toge nous dit « connais-toi toi-même » que j’ai commencé le travail sur ma pierre brute. Conscientisant ainsi ce que je pense être et ce que je pense vouloir devenir.

C’est armé de mes outils et des symboles appris en loge que j’ai dégrossi ma pierre. Le maillet et le ciseau en a dégagé les arêtes. Le compas lui, a délimité l’ardeurs de mes coups. L’équerre, elle a su donner de la droiture dans mes actions. Mais c’est aux confins du pavé mosaïque, et dans chacun de ses interstices, que mon interprétation et la négociation des forces opposées ont véritablement favorisé mon évolution.

Le travail initiatique sur ma Pierre a eu un éclairage sur mes valeurs, mes idées reçues et mes questionnements, qui jusqu’alors étaient aux contours flous, incertains voir superficiels.

Ce sont ces valeurs que je veux partager ce soir avec vous…

Car polir ma Pierre

C’est d’avoir porté une réflexion sur la conception de la libre pensée c’est-à-dire le droit pour chaque individu de penser par lui-même en rejetant toute forme d’autorité imposée, que ce soit en matière d’idées ou de croyances et notamment religieuses.

Cette liberté de pensée qui repose sur les 3 piliers, que sont la liberté de conscience, la pensée critique ainsi que le rejet des dogmes, nous ouvre à une méthode de questionnements et de recherche de vérité.

Et justement polir ma Pierre

C’est aussi la quête infinie de la recherche de vérité.

Elle est le moteur fondamental de toute investigation philosophique et scientifique. C’est elle qui permet la confrontation des idées et l’émergence d’une compréhension plus juste de la réalité.

Elle cultive inlassablement notre curiosité et notre remise en question.

Principe émancipateur, elle nous a affranchis de la chaîne de l’ignorance et des préjugés.

C’est en s’efforçant de distinguer le vrai du faux qu’on se libère des illusions qui nous maintiennent dans un état de soumission intellectuelle et sociale.

Lorsque la vérité est recherchée avec rigueur et esprit critique, elle permet de lutter contre les systèmes de pensées oppressifs et ainsi de révéler les injustices. Elle nous ouvre la voie de l’autonomie et à l’action éclairée.

Mais comme nous le savons, la vérité n’existe pas en tant que telle. Elle est bien évidemment relative et ce pour de multiples raisons : elle dépend des divers points de vue, des diverses normes morales selon les sociétés et les cultures, ainsi que de notre perception limitée qui influence nos jugements.

Cette vérité recherchée devient alors une quête sans fin, et notre soif de compréhension nous pousse finalement à chercher éternellement des réponses.

Polir ma Pierre

C’est aussi de savoir accorder « le juste et le bien »

Une chose est juste quand elle se réfère principalement à la conformité, à la loi et aux règles établies dans une société. Le juste vise l’équité de façon impartiale.

En revanche, une chose est bonne quand elles se réfèrent plutôt à la morale et à l’éthique. Elle concerne ce qui est considéré comme bon et conforme à certaines valeurs comme la compersion, l’empathie, la bienveillance et la dignité humaine.

La rivalité entre le juste légal et le bien moral est présente dans de nombreux débats de société. De fait, une loi peut être perçue comme injuste si elle va à l’encontre des valeurs morales et inversement une action motivée par une bonne intention peut enfreindre la loi et être donc considérée comme injuste pour le système judiciaire.

Le juste et le bien ne sont pas opposés, ils doivent cohabiter dans un équilibre dynamique en vue d’une société meilleure et réellement humaine.

Polir ma Pierre

C’est travailler sur la tolérance, sujet peu débattu en loge…

Comment une société peut-elle se prétendre libre sans un minimum de tolérance

Etant acquise l’expression : La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Comment définir le seuil où démarre l’intolérance ?

Être tolérant c’est chercher le point d’équilibre, c’est trouver le point d’achoppement qui permet d’éviter toute tension. Elle ouvre le dialogue.

La tolérance c’est accepter l’autre, accepter ses différences, sa culture. C’est combattre sans concession les idées nauséeuses comme la xénophobie, l’homophobie et autres idéologies de la haine.

C’est cesser de vouloir modeler l’autre à son image.

La tolérance nous invite à déconstruire nos propres certitudes, elle ouvre la voie vers une humanité plus riche et plus épanouie.

Elle est une construction progressiste, un véritable pacte entre les hommes pour l’harmonie et la raison.

Polir ma pierre

C’est d’avoir méditer sur le « doute » lors d’un chantier d’apprenti avec mon 2eme surveillant.

Celui qui encourage notre humilité, qui nous rappelle que nous ne savons pas tout et que notre point de vue peut-être soit biaisé ou soit incomplet.

Celui qui nous oblige à être à l’écoute de l’autre et à nous remettre en question.

Celui qui nous invite à une déconstruction positive pour mieux reconstruire.

Mais le doute est loin d’être un frein, il est en fait une des clés de la sagesse. Il éclaire le jugement, protège la liberté et favorise le progrès. C’est dans le doute réfléchi et non dans la certitude arrogante que se trouve souvent la véritable intelligence humaine.

Mais le ferment de tout cela, c’est la fraternité au sein de notre loge. Elle a tapissé mon temple.

Une fraternité palpable qu’on trouve nulle part ailleurs. Sans laquelle ni mon courage, ni ma persévérance n’auraient pu aboutir. Elle est le catalyseur de ma progression.

Alors, quoi faire des fragments, et quels sont les résidus de ma Pierre taillée ?

Et bien ils sont l’orgueil, la peur, la haine, la colère, l’incompréhension et le paraître. Ils représentent l’obstacle, une masse opaque imperméable à la lumière qui nous empêche de voir et de comprendre, donc de nous intégrer de manière harmonieuse à la société.

Ma Pierre aux aspérités encore irrégulières me place sur le chemin de la raison universelle

Pour autant, de ma Pierre ôtée ses fragments, subsiste le moi profond. C’est celui-ci qui maintenant est dirigé par une nouvelle conscience. Plus élargie, plus éclairée et plus lucide.

Ainsi, ma Pierre aussi imparfaite soit-elle, débarrassée de ses éclats, peut résister à l’épreuve du feu, de l’eau, de la terre et du vent, elle ne peut ni glisser ni rouler.

Je peux y voir dans ses 6 faces la dimension de notre être.

- Le physique, qu’est la matérialité de notre existence

- L’émotionnel, que sont nos sentiments et nos ressentis

- L’intellectuel, à savoir notre aptitude à raisonner et à comprendre

- Le spirituel, notre quête de sens et de transcendance

- Le social, qui est notre relation avec les autres et notre place dans le monde.

- Et le moral, c’est à dire nos principes éthiques et notre conscience.

Je peux également évoquer ses 6 faces, comme les 6 directions de l’espace : l’est, l’ouest, le nord, le sud, le Zénith et le Nadir, qui nous rappelle l’omniprésence du grand architecte.

C’est depuis mon temple partiellement édifié et fort de mon propre cheminement intérieur que j’aspire à partager les clés qui m’ont permis de trouver plus de sens dans notre monde. Un monde souvent chaotique, marqué par une société à moitié délitée, une économie sous perfusion et un individualisme croissant.

L’heure n’est donc pas au repos…

Qu’il n’en déplaise aux éternels optimistes, c’est le verre à moitié vide qui guidera ma pensée et mes actions.

Oui, c’est bien le verre vide qui nous rend attentif aux problèmes et aux menaces. C’est lui qui nous aide à reconnaître ce qu’il manque.

Il nous aide à rehausser la valeur de ce que nous possédons, c’est un peu comme apprécier la lumière après avoir connu l’obscurité.

Et plus que jamais, le monde dans lequel nous vivons a besoin d’individus plus ou moins éclairés et éclairant.

L’heure n’est vraiment pas au repos.

Je terminerai ma planche par une citation d’Albert SCHWEITZER un médecin, prix Nobel de la paix et Alsacien, comme ma grand-mère…

Il dit :

Le véritable progrès de l’homme réside dans ce qu’il exige de lui-même, bien plus que dans ce qu’il exige des autres.

J’ai dit V.M